Ich bin soeben von der OSZE-Konferenz in Warschau zurückgekehrt. Eine Kurzfassung klänge folgendermaßen: zivilisiert, ohne Fanfaren - und mit genau jener feinen Note von Absurdität, die internationale Foren besser zubereiten, als jede Haute Cuisine.

Badges, Rollen und die Ethnografie der Schlange am Eingang

Wir vertraten Occident meets Orient MecoVEA e.V. - es gab für uns orangefarbene Badges: NGO, „geduldet und nützlich“. Ich, Stefan Tischer, Vizepräsident des Vereins, und mein Kollege, der Cyber-Security Experte und Physiker Juri Brunnmeier. Die Registrierung war Anthropologie in Echtzeit: In der gemeinsamen Schlange stand das ganze Universum - Beamte, Menschenrechtsverteidiger, Oppositionelle aus Überall, Personen, die aussahen wie UN-Delegierte, und ein paar Touristen, die offenbar dachten, sie seien im Museum der Demokratie gelandet.

Digitalisieren à la OSZE

Die ersten Stunden waren gefüllt mit Unwissenheit, und zwar sowohl von uns, als auch von dem Personal vor Ort. Jede Frage, bis auf das Ausgeben der Badges, wurde mit einem verlegenen Spruch abgetan: „ weiß ich jetzt nicht, aber ich frage gerne für Sie nach“. Diejenigen, die sich öfters bei solchen Treffen einfinden, fragten nicht ein Mal, entweder weil sie alles besser wussten, als das Auskunftspersonal, oder weil sie ganz genau wussten, dass dort eh keine Frage auf Anhieb beantwortet wird. Viel Kreativität und Geduld waren der Schlüssel für das weitere Vorgehen.

Die ersten Stunden waren gefüllt mit Unwissenheit, und zwar sowohl von uns, als auch von dem Personal vor Ort. Jede Frage, bis auf das Ausgeben der Badges, wurde mit einem verlegenen Spruch abgetan: „ weiß ich jetzt nicht, aber ich frage gerne für Sie nach“. Diejenigen, die sich öfters bei solchen Treffen einfinden, fragten nicht ein Mal, entweder weil sie alles besser wussten, als das Auskunftspersonal, oder weil sie ganz genau wussten, dass dort eh keine Frage auf Anhieb beantwortet wird. Viel Kreativität und Geduld waren der Schlüssel für das weitere Vorgehen.

Einreichungen von Text- oder Redebeiträgen sind nur online auf dem OSZE Portal möglich, strikt innerhalb einer Stunde nach der Sitzung für die jeweils nächste Session möglich - und in welchen Slot man fällt, weiß offenbar nur die „Himmlische Kanzlei“. Wir erfuhren das erst vor Ort. Danach: Jagd nach WLAN in den Fluren; die Verbindung fiel alle Paar Minuten aus, die Finger blieben auf „Aktualisieren“. Und doch geschah ein kleines Wunder: Unser erster Vortrag wurde auf den 7. Oktober gesetzt, Sektion „Demokratische Institutionen“. Wir haben dann auch tatsächlich ein Zeitfenster von genau 3 Minuten erhalten, in dem wir die mehrfach im Vorfeld mit Stoppuhr eingeübte Zusammenfassung unseres Berichtes vor dem Präsidium vortragen durften.

Erste Sitzung (am 6.10.2025): Chor nach Partitur mit mehrfacher Vorübung

Das Programm war so vorhersehbar wie eine Hymne: „Guten Tag …unprovocked Russian Aggression … danke.“ Die Agenda monolithisch, als wäre sie ein NATO-Betonblock. Selbst jene, deren letzte Demo 1998 stattfand, begannen vorsichtshalber mit Moskau - damit die eigenen Sünden nicht aus Versehen hochkommen.

Unser Dreh – über Afrika

Zweite Sitzung (7.): Format Open Mic in drei Minuten - rausgehen, an einem freien Platz bei „civil society“ setzen, nach Aufruf vortragen und wieder abtreten. Wir sprachen über den Zusammenhang europäischer Sicherheit mit Afrika: Kamerun, humanitäre Lieferketten, Infrastruktur, Migration, Prävention. Zuerst hing der Saal („wo ist die gewohnte Rede?“), dann hörte man zu. Ruhig, aufmerksam - und tatsächlich interessiert.

Reaktionen. Nach dem Auftritt kam ein Abgeordneter: „Frisch. Innovativ. Nicht erwartet.“ Übersetzt aus dem Diplomatischen: „Ihr habt etwas Konkretes vorgeschlagen - nicht nur geklagt.“

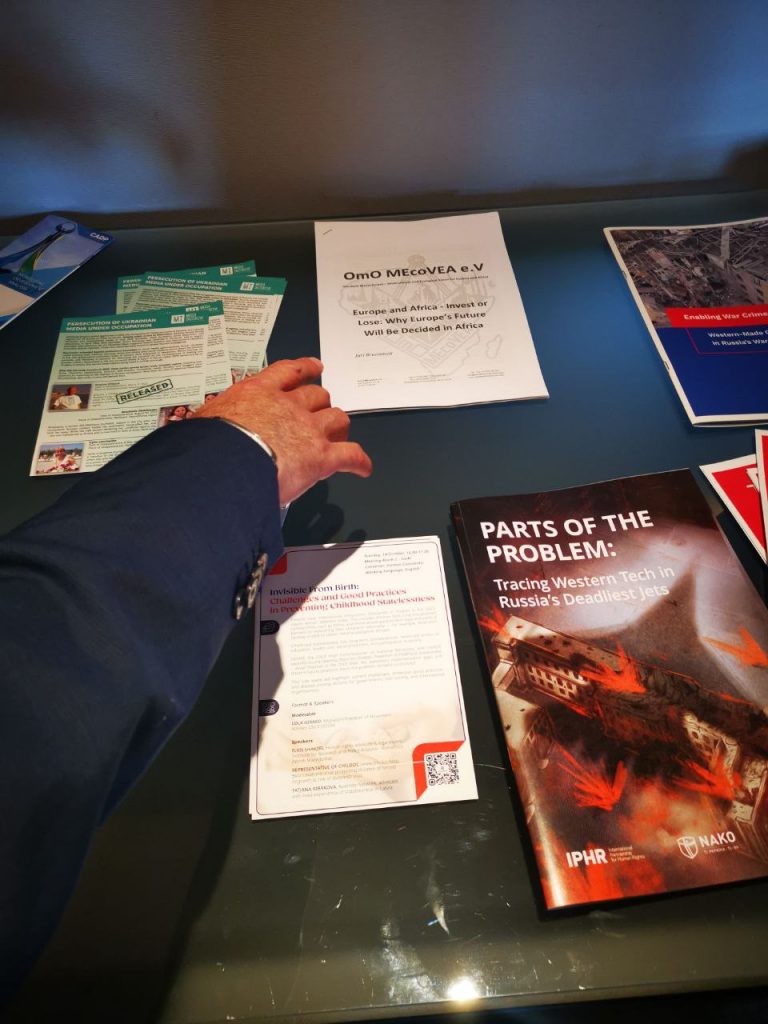

Gedruckte Fassungen hatten wir vorsorglich dabei - je 10 Exemplare pro Text. Am selben Tag weg. Am nächsten brachten wir 20 weitere - bis Mittag verschwunden. Man bat um PDFs.

[video width="720" height="408" mp4="http://anachrichten.de/Assets/2025/10/osce_3.mp4"][/video]Der zweite Vortrag - fand nicht statt

Geplant war ein weiterer Auftritt am 8.10 zum Thema „Personal und Arbeit mit Ländern Afrika’s. Es klappte nicht. Von 60 Angemeldeten Organisationen kamen nur 49 zu Wort. Die anderen wurden mit „leider keine Zeit mehr“ um Punkt 13 Uhr enttäuscht. Wir waren Nummer 57 auf der Liste. Du wartest, wartest und dann heißt es: „Entschuldigung, die Zeit ist um, es tut uns sehr leid, aber… Mittagspause ruft“. Ergebnis: Der Text blieb in der Stille - verbreitete sich auf Papier aber besser, als er durchs Mikrofon geklungen hätte.

Der dritte Vortrag - in langer Warteschlange

Der dritte, ausführlichere Bericht über Afrika, Verteilung und Kontrolle humanitärer Hilfe mit Vorschlägen und Fragen - wurde erst auf den 15. Oktober terminiert. Marathon, kein Sprint.

Alltag internationaler Demokratie

- Kaffee - exakt zwei Stunden am Tag, je eine Stunde vor der Session; danach wird der Automat pflichtbewusst abgeschaltet.

- Wasser - mineralisch, still oder mit Sprudel.

- Personal und Security - überwiegend Ukrainer: diszipliniert, höflich, sachlich.

- Kuloargespräche - seltener über Menschenrechte, häufiger über den OSZE-Haushalt und weitere „Optimierungen“.

Skepsis mit Hoffnung

Die OSZE bleibt ein einzigartiger Ort, an dem politische Gefangene, Beamte, ein Buddhist, jemand aus einer Drei-Buchstaben-Behörde (inkognito) und ein Aktivist, der sich selbst Opposition ist, nebeneinandersitzen. Doch das Format erinnert zunehmend an ein Druckentlastungsventil: Alle sagen etwas, alle empören sich - und gehen Wasser trinken (der Kaffee ist leider schon aus). Im Feld der Menschenrechte gibt es wenig Einigkeit: Manchmal scheint es, als kämpften nicht die Staaten gegen die Zivilgesellschaft - sondern die Zivilgesellschaft mit sich selbst.

Die OSZE bleibt ein einzigartiger Ort, an dem politische Gefangene, Beamte, ein Buddhist, jemand aus einer Drei-Buchstaben-Behörde (inkognito) und ein Aktivist, der sich selbst Opposition ist, nebeneinandersitzen. Doch das Format erinnert zunehmend an ein Druckentlastungsventil: Alle sagen etwas, alle empören sich - und gehen Wasser trinken (der Kaffee ist leider schon aus). Im Feld der Menschenrechte gibt es wenig Einigkeit: Manchmal scheint es, als kämpften nicht die Staaten gegen die Zivilgesellschaft - sondern die Zivilgesellschaft mit sich selbst.

Und dennoch wirken persönliche Begegnungen. Menschen hören zu, kommen ins Gespräch, stellen Fragen, nehmen Unterlagen, bitten um Dateien, Tauschen Gedanken aus und loten Kooperationsmöglichkeiten aus. Wir haben das Wichtigste mitgenommen: Kontakte, ein realistisches Bild der Kräfteverhältnisse und - besonders wertvoll - Stoff für die weitere Arbeit.

Trotz allem Erstaunen über die teilweise leeren Phrasen vieler Delegierten bleibt festzuhalten, dass der Austausch bei solchen Veranstaltungen sehr wichtig ist, und dass die OSCE als solche in jedem Falle gewissen Veränderungen unterzogen werden sollte, damit sie den deklaratorischen Status gegen ein aktives Werkzeug zur Umsetzung des Rechts auf dem internationalen Parkett eintauscht und zu einer gerechteren und sichereren Welt wirklich etwas beiträgt. Unten: mündlicher Vortrag „Humanitäre Hilfe in Afrika: wie Leckagen stoppen und reale Wirkung sichern“ - Fallbeispiel Kamerun (2021–2025) und Vorschläge für strikte Kontrolle.

Unten: mündlicher Vortrag „Humanitäre Hilfe in Afrika: wie Leckagen stoppen und reale Wirkung sichern“ - Fallbeispiel Kamerun (2021–2025) und Vorschläge für strikte Kontrolle.

«Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Delegierte,

ich bin soeben von einer humanitären Mission unserer Organisation in Kamerun zurückgekehrt. Seit neun Jahren lebt das Land im Modus einer „Mehrfachkrise“: bewaffnete Gewalt in den Regionen Nordwest und Südwest, Angriffe im Extremen Norden (Tschadseebecken), Zuzug von Geflüchteten aus der Zentralafrikanischen Republik und Nigeria, wiederkehrende Überschwemmungen und Krankheitsausbrüche. Im Jahr 2025 sind 3,3 Mio. Menschen auf Hilfe angewiesen; der HRP-2025 zielt auf 2,1 Mio. Menschen bei einem Bedarf von 359,3 Mio. USD. Das sind offizielle Zahlen – keine Emotionen.

Das Bild vor Ort ist schlicht und hart. In Douala wirken Ampeln wie Kulissen; Ströme von Moto-Taxis fahren bei Rot, Helme sind selten. Schulen dienen als Notunterkünfte, Kliniken fehlt es chronisch an Personal und Medikamenten. Zwischen April und August leben rund 2,2 Mio. Menschen in IPC-Phase 3+ – das ist nicht „schwierig“, das ist lebensgefährlich. Im Gesundheitswesen flammen gleichzeitig Masern, Poliomyelitis, Mpox, Cholera und Gelbfieber auf; Programme zur Behandlung akuter Mangelernährung bei Kindern werden wegen Unterfinanzierung gekürzt oder eingestellt.

Warum kommt die Hilfe nicht an? Weil Ressourcen in intransparenten Lieferketten versickern: Sub-Grants ohne öffentliche Verträge, manuelle Berichte, die „Papier-Reichweiten“ statt tatsächlicher Leistungen dokumentieren. Wir wissen, wie man das korrigiert. Es braucht eine strikte Kontrollarchitektur – und sie ist machbar.

Die Kernlösungen in drei Sätzen:

- „Jede Kiste unter Kontrolle.“ Einheitliche Kennung AID-ID/Asset-ID für Güter und Geräte; elektronische Frachtbriefe und Proof-of-Delivery (PoD) mit Zeitstempel, Geodaten und Foto an jeder Schnittstelle „Lager → Transport → Ausgabe“; monatlich offene Daten (CSV/JSON) zu Mengen, Routen und Ausgabestellen.

- „Kein PoD – keine Zahlung.“ Open-Contracting (OCDS) mit veröffentlichten Ausschreibungen und Preisen, klare SLA/KPI mit Vertragsstrafen; Tranchen aus einem Escrow erst nach bestätigter Lieferung und unabhängiger Abnahme; unangekündigte Roving-Audits mit öffentlichen Berichten und Konsequenzen.

- „Gemeinden ins Zentrum.“ Elektronisches Haushaltsregister, kombinierte Ausgabe in-kind + E-Vouchers, Begünstigten-Komitees (30–50 % Frauen), Hotline/WhatsApp/USSD, öffentliches Vorfallsregister und Antwort-SLA von ≤ 7 Tagen.

Dieser Ansatz gilt gleichermaßen für die humanitäre Hilfe und neue Investitionspakete. Zur Erinnerung: Kürzlich wurde ein EU-Paket über 545 Mio. € für „grüne“ Elektrifizierung in Afrika beschlossen (für Kamerun indikativ ~59,1 Mio. €). Ohne strikte Kontrollrahmen droht das Schicksal weiterer „Papier-Projekte“: aufgeblähte Budgets, scheinbar in Betrieb genommene Anlagen, kein funktionierender Service. Mit Rahmen sind es echte Anschlüsse, Uptime ≥ 97 % und überprüfbare Ergebnisse.

Unser Appell an die Teilnehmenden:

- Geber: „Kein PoD – keine Zahlung; kein offener Vertrag – kein Grant; öffentliches Register ist Vertragsbestandteil.“

- Durchführende: OCDS/PoD/AID-ID einführen, unangekündigte Audits akzeptieren, CSV/JSON veröffentlichen, Sanktionen tragen.

- Staat: Transparenz nicht behindern, an gemeinsamen Kontrollen teilnehmen, Hinweisgeber schützen.

Das ist keine Strenge um der Strenge willen. Es ist der einzige Weg, Geld in Wasser, Nahrung, Behandlung und Stromzu verwandeln – und nicht in die nächste Legende über „abgeflossene“ Hilfe. Vielen Dank.»

Volle Berichte (PDF): Humanitäre Hilfe in Afrika: Leckagen stoppen, Wirkung erhöhen; Cameroon Case 2021–2025 – abrufbar im Dokumentenbereich der Konferenz:

https://meetings.odihr.pl/resources/download-file-dds/914/251007140207_0018..pdf

https://meetings.odihr.pl/resources/download-file-dds/915/251007101023_0019.pdf

https://meetings.odihr.pl/resources/download-file-dds/1083/251015090020_0186.pdf